CORMAC MCCARTHY. NO ES PAÍS PARA VIEJOS. LA CARRETERA

Hola, buenas tardes. Un miércoles más, aquí estamos en Todos los libros un libro dispuestos a ofreceros una nueva propuesta de lectura que, como es habitual, queremos que os resulte interesante y sugestiva. Esta tarde os traigo dos obras que más allá de su interés intrínseco, que lo tienen y muy alto, pues ambas son formidables, encuentran acomodo en una propuesta quizá más “asequible” de Todos los libros un libro -a mi juicio todas lo son- primero porque se trata de libros que se publicaron hace casi diez años y por ello quizá ya hayan llegado a vuestras manos, y además porque los dos han sido objeto de traslación cinematográfica (un hecho reiterado en la larga carrera literaria de su autor), de modo que siempre os cabe -para aquellos de vosotros más “agotados” por el frenético ritmo de publicaciones que inundan nuestras librerías-, recurrir al socorrido (y sí, lo sé, me ha podido la aliteración) “prefiero ver la película” y abandonar aquí mismo la lectura de este comentario.

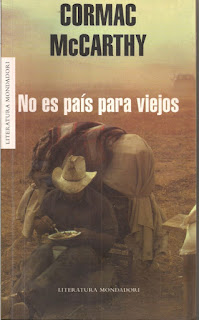

Hoy os traigo, pues, dos novelas de Cormac McCarthy, el inmenso escritor norteamericano, No es país para viejos y La carretera, ambas traducidas por Luis Murillo Fort y publicadas en Mondadori, editorial que alberga también gran parte de la obra traducida al castellano de nuestro protagonista. En ella destaca su Trilogía de la frontera, compuesta por Todos los hermosos caballos, En la frontera y Ciudades de la llanura, que le proporcionó el reconocimiento público en 1992, con la versión cinematográfica del primer libro y cuando su autor contaba ya con casi sesenta años. Otras obras reseñables son la difícil Suttree, Meridiano de sangre o la más reciente, El consejero.

Con ochenta y dos años recién cumplidos, McCarthy es celebrado por la crítica mundial como uno de los grandes autores norteamericanos vivos, muy a su pesar, pues su tendencia natural (que presenta, no obstante, múltiples excepciones) es la soledad, la desaparición, el anonimato, lo cual ha alimentado su leyenda, que lo asocia a una suerte de icono del espíritu americano: fuerte, íntegro, insobornable, apartado del mundo y sus engañosos encantos, excesivo y genial…

La obra de McCarthy se mueve siempre (y, de los libros que hoy os presento, ello es especialmente notorio en No es país para viejos) en el territorio de la mitología clásica de Estados Unidos: grandes extensiones deshabitadas, desiertos, fronteras, hombres solitarios, pioneros, violencia desmedida, cowboys de virilidad incuestionable… Y todo ello en un paisaje actual, con autopistas y todo terrenos, moteles y gasolineras, desayunos con huevos y bacon, ranchos modernizados, tráfico de drogas y armas automáticas, errantes vagabundos, prostitutas y asesinos a sueldo, soledad e incomunicación.

En No es país para viejos McCarthy sigue dos líneas narrativas en paralelo, que se suceden en capítulos alternos. Por un lado, el viejo sheriff Bell cuenta en primera persona, al término de su vida profesional, al borde de la retirada, sus impresiones, su parecer sobre un mundo demasiado distinto del que conoció en su juventud y madurez. La sociedad norteamericana, piensa Bell, se ha degradado en las últimas décadas, han desaparecido los valores, la integridad, la honradez, la dignidad, el honor, el respeto que eran norma en los días de antaño. El sheriff Bell certifica la omnipresencia del mal, de la violencia, de la brutalidad, en un mundo que ha perdido todo referente moral.

Un mundo deshumanizado, de salvaje crudeza, de violencia desatada que aflora en el segundo gran eje de la novela. En él se narra, ahora contada en tercera persona, la historia de un pobre hombre, Llewelyn Moss, que encuentra por azar (por desgraciado azar) un maletín con más de dos millones de dólares procedentes de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Moss va a ser por ello objeto de una persecución frenética y aterradora que provoca una extraordinaria inquietud en el lector. La policía, los cárteles de la droga y, sobre todo, Anton Chigurh, un desalmado, un asesino gélido e impasible, una auténtica bestia humana, la verdadera encarnación del mal que no repara en muertos para lograr su fin, se encadenan en una sangrienta caza al hombre magistralmente narrada, con un ritmo acelerado, con frases cortas e hirientes como disparos, con diálogos acerados como cuchillos…

No es país para viejos ha sido trasladada al cine por los hermanos Cohen, en una película exitosa (con cuatro Oscars en el año 2008: mejor película, mejor director -los hermanos Cohen-, mejor guión adaptado -también los Cohen- y mejor actor de reparto para nuestro Javier Bardem -unido también así en el universo de Cormac McCarthy a su mujer, Penélope Cruz, que figuraba en el elenco de All the pretty horses)- en el papel de Chigurh, el asesino implacable y sin escrúpulos).

Al final de esta reseña os ofrezco un fragmento de esta novela de lectura arrebatadora con el que quiero, en cierto modo, ‘meteros en ambiente’, adelantaros su clima, abriros una puerta, aunque sea pequeña, a su fascinante y algo desasosegante atmósfera.

La carretera, mi otra propuesta de hoy, es una novela genial, Premio Pulitzer en 2006, una obra mayor en la trayectoria de un escritor que cuenta en su biografía literaria, vuelvo a repetirlo, con un buen puñado de logros magistrales. En un mundo apocalíptico, en las ruinas de una civilización devastada tras lo que pudo ser un holocausto nuclear o una guerra total o alguna otra desmesurada catástrofe planetaria (aunque en el libro no se menciona expresamente la causa de tal terrible destrucción), un padre y su hijo deambulan por un territorio inhóspito y desolado, sin apenas rastro de vida, en busca de una salvación que parece imposible de imaginar. Con un carrito de supermercado en el que hacen acopio de unas cuantas latas de comida, de pobres restos de alimentos que encuentran entre los edificios derruidos, de algunas mantas viejas, de prendas de ropa recogidas aquí y allá, de rudimentarias herramientas confeccionadas de manera artesanal, ambos supervivientes se encaminan hacia el sur, hacia el mar, atravesando el espacio quemado y vacío de lo que quizá algún día fue Estados Unidos, con la esperanza de hallar -entre tanta desolación- vestigios de alguna comunidad de hombres buenos que mantenga viva la memoria de una sociedad libre y feliz; una sociedad -previa al holocausto- que en sus recuerdos aparece como algo difuso y perdido, un sueño evanescente en el que, entre retazos de una niebla densa, aparecen episodios de la infancia, ríos transparentes en los que truchas de cuerpos musculosos agitaban sus aletas entre fresco musgo, días felices en una playa, la sombra fugaz y huidiza de una esposa muerta, la intuición de un amor olvidado…

En su caminar, padre e hijo recorren un paisaje mortecino y gris, entre árboles carbonizados, notoria ausencia de vida y el impreciso recuerdo de especies animales borradas de la faz de la tierra. El aire, envuelto en un humo ceniciento, es irrespirable, obliga al uso de elementales mascarillas fabricadas con telas burdas. El hollín, la ceniza cubren con una capa densa los pocos restos de edificios, de mobiliario, de las construcciones que permanecen en pie. La lluvia permanente, los temblores de tierra, el horizonte siempre oscuro, dibujan un escenario apocalíptico, que induce a la desesperanza, hostil. Bandas de saqueadores aparecen de entre las sombras, amenazantes, cubiertos de harapos, demacrados, mutilados, dispuestos a todo por conseguir un alimento que escasea. Impera el canibalismo, un cuerpo joven ofrece la posibilidad de una comida sustanciosa en una realidad en la que los escuálidos supervivientes se despedazan por una vieja lata de judías o un frasco de zumo encontrados milagrosamente entre los restos de alguna vivienda ya muchas veces arrasada.

En ese entorno inhumano y salvaje, padre e hijo encarnan la fe, el amor, la compasión. Pese a tanta desolación, pese al horizonte de muerte que acompaña la peripecia de los protagonistas, pese a que cada página rezuma dolor y sinsentido, brutalidad y barbarie, la novela nos transmite un impulso vitalista. El fatigoso caminar de los protagonistas, su sufrimiento, su padecer, su enfermedad, su búsqueda doliente nos muestran, sin embargo, la esperanza, el afán del hombre por encontrar sentido a una existencia tantas veces desprovista de él. Porque La carretera es, también, una novela metafísica, a mí me ha recordado en muchos momentos a Samuel Beckett, un Beckett más narrativo, menos austero, más optimista. Pero en ella están también el absurdo, el sinsentido, el silencio, la espera. La carretera es una novela que nos habla del lugar que el ser humano ocupa en el mundo, de la búsqueda de sentido; es también, por ello, en cierto modo, una novela religiosa, en la que, en algún momento, los protagonistas manifiestan la añoranza de un Dios.

Dejadme, antes de terminar, que me detenga brevemente en un elemento esencial de la novela, más allá de su argumento, de las reflexiones que suscita, de su propuesta ideológica. Se trata de la escritura, la prosa envolvente, austera, concisa, brillantísima de Cormac McCarthy. Diálogos cortantes, descripciones poderosas, frases precisas… una maravilla, da gusto leerlo; incluso aunque discrepáramos de sus tesis, incluso aunque no nos interesara la historia, el ritmo de su escritura te lleva, te hace seguir leyendo, te conduce suavemente de una frase a otra, de un párrafo a otro en una estructura muy trabajada, perfecta…, en verdad una obra maestra.

John Hillcoat trasladó la novela al cine en 2009, con Viggo Mortensen en el papel principal, Charlize Theron, Robert Duvall y Guy Pearce en apariciones menores, y el español Javier Aguirresarobe como director de fotografía.

A la banda sonora de esta última película pertenece The road, su tema principal, compuesto, como el resto de la música del film, por Nick Cave y Warren Ellis. Os lo dejo aquí como ilustración musical a mi comentario de esta tarde.

Quiero ofreceros también, como cierre a esta reseña, un significativo párrafo de libro en el que encontrareis algunas de las claves de su opresiva atmósfera.

Mandé a un chico a la cámara de gas en Huntsville. A uno nada más. Yo lo arresté y yo testifiqué. Fui a visitarlo dos veces. Tres veces. La última fue el día de su ejecución. No tenía por qué ir, pero fui. Naturalmente, no quería ir. Había matado a una chica de catorce años y os puedo asegurar que yo no sentía grandes deseos de ir a verle y mucho menos de presenciar la ejecución, pero lo hice. La prensa decía que fue un crimen pasional y él me aseguró que no hubo ninguna pasión. Salía con aquella chica aunque era casi una niña. Él tenía diecinueve años. Y me explicó que hacía mucho tiempo que tenía pensado matar a alguien. Dijo que si le ponían en libertad lo volvería a hacer. Dijo que sabía que iría al infierno. De sus propios labios lo oí. No sé que pensar de eso. La verdad es que no. Creía que nunca conocería a una persona así y eso me hizo pensar si el chico no sería una nueva clase de ser humano. Vi cómo lo ataban a la silla y cerraban la puerta. Puede que estuviera un poco nervioso pero nada más. Estoy convencido de que sabía que al cabo de quince minutos estaría en el infierno. No me cabe duda. Y he pensado mucho en ello. Era de trato fácil. Me llamaba ‘sheriff’. Pero yo no sabía qué decirle. ¿Qué le dices a un hombre que reconoce no tener alma? ¿Qué sentido tiene decirle nada? Pensé mucho en ello. Pero él no era nada comparado con lo que estaba por venir.

______________________________

Empezaron a encontrar junto a la carretera algún que otro mojón de piedras. Eran señales en idioma gitano, pateranes perdidos. El primero que veía en bastante tiempo, comunes en el norte a medida que salías de las ciudades saqueadas y exhaustas, mensajes sin esperanza para seres queridos desaparecidos o muertos. Todas las provisiones de comida se habían agotado ya y el asesinato reinaba en la región. El mundo al poco tiempo poblado mayormente por hombres que se comían a sus hijos ante tus propios ojos y las ciudades en poder de bandas de atezados saqueadores que abrían túneles en las ruinas y salían reptando de los escombros, blancos de dientes y ojos con bolsas de malla repletas de latas chamuscadas y anónimas como compradores salidos de los economatos del infierno. El blando talco negro barría las calles cual tinta de calamar desparramándose por un lecho marino y el frío se pegaba al suelo y oscurecía temprano y los carroñeros al pasar con sus antorchas por los escarpados desfiladeros dejaban en la ceniza hoyos como de seda que se cerraban silenciosamente a su paso como ojos. En las carreteras los peregrinos se derrumbaban y caían y morían y la tierra yerma y amortajada iba rodando hasta el otro lado del sol y regresaba sin dejar huella y tan inadvertida como la trayectoria de cualquier mundo hermano sin nombre en las inmemoriales tinieblas de más allá.

No hay comentarios:

Publicar un comentario