REGALOS NAVIDEÑOS (II)

Buenas tardes. Bienvenidos a la última emisión de Todos los libros un libro por este año 2022. Aprovechando la cercanía de la Navidad, hoy ya inminente, he decidido ofreceros un par de programas especiales dedicados a recopilar una serie de obras que, más allá de su intrínseco valor literario o cultural, que lo tienen, y mucho, interesan porque pueden resultar idóneos para “solventar” los regalos navideños que, con más o menos ganas, nos vemos obligados a hacer en estas fechas de muchas veces impostada alegría universal.

Habiendo cerrado hace siete días el espacio dedicado a la narrativa, con textos de Amor Towles, Abir Mukherjee, S.J. Bennett y Álvaro Cunqueiro, hoy el programa se abre a una multiplicidad de propuestas, de planteamientos y géneros distintos, en un intento por mi parte de ofreceros libros muy diferentes entre sí que puedan interesar a lectores diversos y que, por lo tanto, faciliten la a menudo dificultosa elección de un regalo “literario”. Por ello, a causa de esa explícita voluntad de hablaros de muchos libros -de modo que pueda haber un obsequio idóneo para cada tipo de lector, en mi reseña voy a privilegiar la extensión frente a la profundidad, proporcionándoos algunas referencias someras de varios títulos para alentar en los oyentes el posible interés por varios de ellos, dejando para emisiones posteriores -quizá, en algunos casos, así pueda hacerlo- un análisis más detallado y un comentario más extenso.

En primer lugar, y adentrándonos en el ámbito de la poesía, quiero recomendaros tres libros muy interesantes. En primer lugar, os propongo dos títulos centrados en un universo muy vinculado a la Navidad, el publicitario, que, presente de continuo en nuestras vidas, alcanza una suerte de paroxismo en estas fechas en las que las compras y el consumo desaforado propician un atosigante bombardeo de imágenes, carteles, anuncios, mensajes comerciales y reclamos publicitarios varios, que acaban por formar parte del paisaje habitual de esta singular época del año, invadiendo los escaparates de las tiendas, las pantallas televisivas, los paneles bajo las marquesinas callejeras, en una permanente y desaforada invitación al gasto sin mesura.

Pero la publicidad es, también, un arte, en el que afloran la calidad técnica, la creatividad, el ingenio y, en muchos casos, el exquisito gusto de sus creadores. Y es en torno a este muy especial ámbito sobre el que giran las dos obras de las que quiero hablaros. El pasado 2021, encuadrada en el seno de las Ediciones de la Universidad de Valladolid, en su colección Fractales, se presentó Horror en el hipermercado. Poesía y publicidad, una antología muy completa de poemas en los que el heterogéneo universo publicitario resulta protagonista. El libro, a cargo de Luis Bagué Quilez, poeta, profesor y crítico de poesía en, entre otros medios, el diario El País, y Susana Rodríguez Rosique, también profesora universitaria, recoge más de un centenar de poemas de autores españoles, en un muy interesante recorrido por los espacios de la publicidad: centros comerciales, supermercados, grandes almacenes, droguerías, tiendas de bricolaje, farmacias, concesionarios de automóviles, restaurantes y hamburgueserías; un exhaustivo paseo en el que comparecen infinidad de productos y sus marcas: pantalones vaqueros y prendas de alta costura, perfumes y cremas maquilladoras, detergentes y jabones, alimentos, bebidas refrescantes, cafés instantáneos y cacaos solubles, coches de lujo y vehículos de ocasión, artilugios electrónicos, móviles y ordenadores, televisiones y tabletas digitales, compañías telefónicas y tantas otras manifestaciones de un fenómeno que permea nuestra vida cotidiana de un modo tan intenso e invasivo que, paradójicamente, puede pasar desapercibido a causa de su omnipresencia.

Igualmente, la conocida, prestigiosa y muy querida por mí revista Litoral, publicó en noviembre de 2015 su espléndido número 260, presentado bajo el explícito título de El signo anunciado. La marca en la literatura y el arte. Con la acostumbrada brillantez formal de la publicación malagueña (no exenta, sin embargo, de numerosas erratas), el libro ofrece versos que recorren -en una suerte de itinerario por un muy singular centro comercial literario- todas las vertientes de nuestra vida susceptibles de ser “tocadas” por el devorador afán publicitario: supermercados, librerías, aseguradoras, agencias de viajes, líneas marítimas, aéreas y ferroviarias, autobuses, estancos, bebidas alcohólicas, prensa y revistas, cigarrillos, tiendas de moda, accesorios, deportes, lencería, perfumería, joyería y relojería, electrónica, informática y electrodomésticos, juguetería, instrumentos musicales y fotografía, automóviles, motocicletas y neumáticos, cafeterías y tiendas varias. El resultado, aderezado como es costumbre en Litoral, con centenares de reproducciones de obras pictóricas, fotografías y, en este caso, abundantes carteles publicitarios, es una maravilla de consulta altamente recomendable.

Una figura muy destacada del panorama de la poesía española de los últimos cincuenta años es Luis Antonio de Villena, a quien yo sigo con apasionamiento desde hace más de cuarenta. Medio siglo de una obra que ahora se recoge en dos volúmenes soberbios -e inagotables, más de mil seiscientas páginas-, La belleza impura. (1970-2021), que publicados por la editorial Milenio nos permiten un gozoso recorrido por la poesía completa de un autor imprescindible de la literatura de nuestro país; un itinerario deslumbrante, que atraviesa una veintena de poemarios (y algunas composiciones adicionales no incluidas en libro alguno), centenares de poemas, miles de versos, y que permite acceder, como es obvio, a todas las claves de la obra poética de su creador (también, no se olvide, novelista, ensayista y traductor de textos clásicos). Pese al mucho tiempo transcurrido en una trayectoria larga y fecunda, y pese, por ello mismo, a los naturales cambios en la expresión lírica del escritor, se mantienen, sin embargo, en lo esencial, los motivos reiterados, los temas recurrentes, lo esencial de una poética cuyas premisas básicas permiten dibujar un universo muy fácilmente identificable (el lector “sabe”, a ciegas incluso, que se haya ante un poema de Luis Antonio de Villena). En él afloran la esperanzada y compleja búsqueda de la inasible belleza; el lujo, el refinamiento y la sensualidad; la decrepitud y la decadencia; el terrible paso del tiempo y también la amenaza de la muerte; el encanto y la gracia de la juventud; la exaltación del amor, el deseo y el sexo (abiertamente homoerótico); el goce y la lujuria, el placer y la voluptuosidad; el exceso y la provocación; la elegancia, la exquisitez y las actitudes personales estetizantes; los objetos suntuarios; las experiencias vitales intensas; el fulgor del momento presente, efímero y huidizo; la embriaguez del instante; el amor a la vida; la nostalgia de un esplendor perdido y nunca olvidado, quizá solo inventado.

Y todo ello con un léxico muy cuidado, con un meticuloso respeto a las formas de la poesía clásica, con un estilo muy barroco, manierista, repleto de cultismos, algo artificioso y engolado, que impregna unos versos atravesados por las citas en distintas lenguas, por la exhibición de cultura, por las referencias históricas, literarias y culturales excéntricas o, al menos, no consabidas, no siempre canónicas. Una poesía que busca lo infrecuente, el exotismo, la evocación de personajes y escenarios de otros tiempos (a menudo de la antigüedad grecorromana, la poesía árabe, también la lírica medieval, los simbolistas, el modernismo, los poetas contemporáneos, en un elenco en el que se mezclan Ezra Pound y Catulo, Oscar Wilde e Ibn Quzmán, Cernuda, Pessoa, Cavafis y tantos otros), pero que no desdeña tampoco -antes al contrario- los escenarios y situaciones del presente (muchas veces tocados por un indudable sesgo autobiográfico), los tugurios nocturnos, los bares de ambiente, los excesos de la noche, los azarosos encuentros en la oscuridad de los garitos de moda, propiciados por el alcohol, las drogas y el ansia de sexo y amor (siquiera el fugaz y evanescente), la atracción por la marginalidad, por la rebeldía, por lo diferente, por los hábitos y prácticas que la sociedad biempensante tacha de amorales. Y en un caso y otro, en la mirada hacia el clasicismo y en la inmersión en la más moderna y rompedora escuela de la vida actual, hay siempre en Villena un tono romántico, elegíaco, impuesto por la permanente sensación de pérdida y derrota, por el a menudo frustrante enfrentamiento con la grisura de la época (que, con Franco vivo, y aún después, criticaba su literatura por “evasiva”, por alejada del conflicto político, por su ausencia de compromiso social), por la lúcida conciencia de que la aspiración a una vida más bella, más culta, más “vida” está casi siempre condenada al fracaso. Un poeta excepcional y una obra memorable, que podréis apreciar -y regalar- en esta desbordante compilación.

Cambiamos de tercio y nos acercamos al mundo del arte en algunas de sus manifestaciones menos “literarias”, aunque igualmente destacadas, como la fotografía o el cine. En el primero de los ámbitos os traigo un libro excepcional, una maravilla que os va a sorprender y que constituye un regalo extraordinario para quien sea devoto de la fotografía (aunque no solo). Se trata de Revelar a Vivian Maier. La historia no contada de la niñera fotógrafa. Escrita por la norteamericana Ann Marks y publicada este noviembre pasado por la editorial Paidós en traducción de Ignacio Villaro Gumpert, la biografía de la misteriosa Vivian Maier es muy sugestiva y merece un comentario más extenso (lo habrá, en meses venideros) que la ligera presentación que ahora puedo ofreceros, poco más que mero abrir boca para despertar el interés por un libro formidable.

En 2007, un joven, John Maloof, en busca de documentos sobre Chicago para un trabajo de investigación académica con vistas a la publicación de un libro, compra en una subasta una serie de cajas abandonadas repletas de fotografías (en gran parte imágenes callejeras, que reflejan con sencillez, espontaneidad y frescura un inagotable universo de individuos “normales” de Nueva York y Chicago, mostrados en su ordinaria cotidianidad), que esperaba le resultaran útiles para su proyecto. Indagando en ellas descubrió un inesperado tesoro: miles de fotografías de un autor desconocido y no profesional. Intuyendo su valor, comenzó a comprar otras cajas que habían sido adquiridas por distintos compradores en la misma subasta. En los sobres de revelado que aparecieron entre la documentación surgió el nombre de Vivian Maier. Maloof empezó entonces una investigación con la intención de localizar a la hasta entonces anónima Maier. Sus esfuerzos resultaron vanos hasta que, en abril de 2009, una necrológica publicada en prensa se refería a la difunta, una niñera de Chicago fallecida recientemente, la propia Vivian Maier, como “fotógrafa excepcional” y “una madre para John, Lane y Matthew”. Maloof, obviamente, siguió la pista para averiguar más datos de la mujer a la que, a esas alturas, ya consideraba dueña de un talento artístico sobresaliente.

Simultáneamente, y para compensar el desmesurado desembolso al que se había visto obligado para adquirir todas las pertenencias olvidadas de la mujer, pensó en la posibilidad de publicitar su hallazgo, mostrar la excepcional obra de Maier y organizar alguna exposición de sus fotografías. Así, subirá una docena de fotos a Flickr, provocando de inmediato una reacción entusiasta en los visitantes de la página, que se multiplicaron convirtiendo en virales las imágenes hasta hacía poco ignoradas por el mundo. Consciente de la dimensión del suceso, Maloof se asociará con otro comprador, Jeffrey Goldstein, para, de un modo ya más sistemático, archivar y organizar las ciento cuarenta mil fotografías que constituían el inesperado legado de la insólita fotógrafa aficionada. De ellas, la propia Maier solo había llegado a revelar -y por tanto ver- unas siete mil, las únicas existentes en papel, mientras que unos cuarenta y cinco mil negativos no habían sido positivados jamás. (Las cifras que ofrece Ann Marks nos hablan de un cinco por ciento de fotos en papel, un sesenta y cinco por ciento de negativos y un treinta por ciento de carretes sin revelar). A partir de ese momento, el “fenómeno Maier” eclosiona, sucediéndose las exposiciones (la primera en 2011, en el Chicago Cultural Center; en España pudo verse su obra desde 2013, en muestras en Valladolid, San Sebastián, Madrid, entre las que yo he podido rastrear), las reseñas, los reportajes, las críticas, las conferencias, los libros y, claro está, la atención de televisiones, periódicos y medios de comunicación en general, simultáneamente deslumbrados por la indudable calidad de las fotos, por lo azaroso de su descubrimiento y por el secreto de la oculta vida de su ignorada autora.

En este sentido, las pesquisas de Maloof parecían condenadas al fracaso. Encontró y logró entrevistarse con una docena de familias en las que Vivian había servido como niñera, pero, en su mayor parte, no sabían nada sobre su vida extralaboral, desconocían su vertiente artística y, las que sí eran conscientes de su afición fotográfica, no imaginaban ni la magnitud ni la relevancia de sus creaciones. En 2014 dio cuenta de su investigación en una película, Buscando a Vivian Maier, dirigida por él mismo y Charlie Siskel, que, nominada al Oscar al mejor documental en 2014, no hizo sino acrecentar la fascinación que había suscitado desde su inicio la historia de la enigmática niñera.

Es aquí cuando entra en acción Ann Marks, una alta directiva empresarial, en ese momento inactiva profesionalmente, que al ver el film, cautivada por las fotografías de Maier y espoleada por las descripciones contradictorias sobre su personalidad, lo extraño del comportamiento de la mujer y la ausencia de informaciones sobre su familia y su vida personal, no se arredra ante el misterio que encierra su figura y, antes al contrario, se decide a seguir el impulso que la acomete y que la lleva a querer desentrañar su en apariencia inaccesible secreto. Revelar a Vivian Maier es el apasionante resultado de su indagación, en la que, a lo largo de seis años -el libro se publicó originariamente en 2021-, rastreará documentos, visitará archivos, hablará con decenas de personas (entre ellas, obviamente, con Maloof y Goldstein, que le ofrecerán libre acceso a sus archivos), llegando a reconstruir, hasta dos generaciones atrás, el árbol genealógico de Maier, identificando, localizando y entrevistando a una treintena de parientes y conocidos de su infancia y juventud, y trazando una exhaustiva línea temporal de los lugares en los que la mujer vivió, trabajó y viajó. El resultado es un completo diario de la vida de Vivian Maier, que presenta una muy detallada semblanza de la fotógrafa, desvela los rasgos esenciales de su personalidad, recoge sus intereses y su visión del mundo, y saca a la luz una historia oculta de bastardía, bigamia, rechazo parental, violencia, alcohol, drogas y enfermedad mental. Todo ello complementado con un impresionante despliegue gráfico que incluye más de cuatrocientas fotos de la niñera, algunas de ellas inéditas. Un libro desbordante que, dados sus múltiples motivos de interés, volverá a Todos los libros un libro dentro de unos meses, en una reseña monográfica.

Siguiendo en los sugerentes dominios del arte, llegamos ahora al cine, cuyos aficionados podrán disfrutar de tres títulos de otros tantos directores, que se cuentan entre mis favoritos, Woody Allen, Alfred Hitchcock y Frank Capra, los dos primeros de presencia habitual en Todos los libros un libro, pero que están de nuevo de actualidad por la presencia en las librerías de algunas obras recientes que los tienen como protagonistas. A estas alturas resulta innecesaria la presentación de cualquiera de los tres creadores, máxime cuando el formato de nuestro espacio de esta tarde impone la brevedad. Me limitaré así a mencionar, a propósito de Woody Allen, que el director de Manhattan presentó hace pocos meses en nuestro país Gravedad cero, una colección de relatos publicada por Alianza Editorial con traducción de Eduardo Hojman y prólogo de Daphne Merkin. El libro recoge diecinueve relatos, todos de un humor disparatado y desternillante, en los que, partiendo en algunos casos de sucesos leídos en los periódicos o escuchados en las noticias televisivas o radiofónicas, da cuenta, con una imaginación exorbitada y deslumbrante, de episodios y situaciones descabellados, absurdos y hasta delirantes, en cuya narración afloran los motivos recurrentes, las filias y fobias habituales en su cine y en sus anteriores colecciones de relatos (esta es la quinta, tras Sin plumas, Como acabar de una vez por todas con la cultura, Perfiles y Pura anarquía, si mi repaso es correcto). En todos ellos, el protagonismo recae en distintos avatares de ese personaje estereotipado que aparece en las películas y que cualquier espectador asocia, ya para siempre, fruto de la enorme potencia simbólica del cine como creación de ficciones creíbles, al Woody Allen “real”: el individuo inteligente y apocado, de físico frágil y cobardía impostada, amante del jazz, la cultura y las mujeres, que se nos muestra indefenso ante la hostilidad de un mundo frente a cuya crudeza solo puede oponer una muy lúcida ironía y una en el fondo estéril aunque hilarante causticidad. El tipo sumiso ante una esposa mandona, inerme ante los abogados desalmados, ante los tiburones de la especulación inmobiliaria, desvalido frente los despiadados agentes de cualquier tipo, frente a los neuróticos profesionales liberales neoyorquinos, frente a los capitostes del negocio hollywoodiense, frente a los intelectuales engreídos y petulantes. Bajo diversas manifestaciones, construidas en función de la trama argumental de cada relato, dicho personaje (en el que el lector, a partir de la identificación cine/vida señalada, no puede dejar de detectar rasgos autobiográficos de Allen -en particular en Crecer en Manhattan, el más extenso del libro), convenientemente deformados, exagerados para provocar -con indudable éxito- la carcajada) comparece para disparar sin pausa un sarcasmo tras otro como desesperada e inteligente fórmula de inútil resistencia contra los caóticos embates de una realidad amenazante que se le impone y lo sobrepasa.

El mero repaso del núcleo temático de algunos de los cuentos ya puede dar idea al lector de qué es lo que se va a encontrar si se adentra en las doscientas cincuenta páginas del libro: la arrasadora invasión de una casa (el clásico apartamento de lujo que tantas veces ha sido el escenario de sus películas) por un vandálico equipo de rodaje; la disparatada y “ansiogénica” venta de un piso; la venganza que una irreverente vaca -sí, ella es la insólita protagonista de una de las narraciones- perpetra contra un arrogante, fatuo, afectado y pedante guionista y director de cine, en un intento de asesinato a la Raskólnikov; el tipo contratado para entretener -cantando y bailando, haciendo juegos de magia e imitaciones- a las gallinas de una granja avícola para evitar su aburrimiento (de las ponedoras) y mejorar así su producción, expediente resuelto con éxito por el protagonista al enseñar a las gallinas a picotear una máquina de escribir y lograr, con paciencia y entrenamiento, que acaben por pergeñar un musical triunfante en Broadway y una posterior película premiada en los Globos de Oro y los Oscars; el atractivo y en todos los sentidos perfecto actor de Los Ángeles (trasunto explícito de Warren Beatty), cuyo desmesurado éxito con las mujeres (12.775 pasaron por su lecho, en cómputo minucioso) y ante la dificultad de complacer a todas las que se acercan a su mansión en busca de la inenarrable satisfacción que, al parecer, es capaz de proporcionar a cuanta hembra se relaciona con él, urde un sistema de dobles y asistentes que se encargan de sustituirlo en todo lo que no sea el acto sexual en sí, de modo que uno de sus servidores se ocupa de las charlas previas, otro de los preliminares, otro del consabido cigarrillo y las prescindibles conversaciones posteriores e incluso un último que aprieta el botón de eyección situado frente a una ventana abierta para despedir así a la “afortunada”; un hombre que, por infortunado azar, es inculpado del robo de la nariz de una estatua urbana de Sylvester Stallone; dos colegas judíos fallecidos repentinamente y que coinciden, reencarnados en langostas, en un tanque de un restaurante de Nueva York en el que el comensal Bernie Madoff está a punto de elegirlos para su plato principal; un arriscado aventurero, perteneciente al Club de Exploradores de Londres, que ha viajado en expediciones imposibles por los lugares más peligrosos del mundo, y que ha encontrado, en un reino perdido en el Himalaya, el milenario secreto de la eterna juventud, la Almohada Premium que garantiza un sueño descansado y sin interrupciones; el coche automático que lee a Nietzsche, mantiene conversaciones filosóficas con sus ocupantes y se debate en dilemas morales a la hora de tomar decisiones sobre la conducción; la efervescente vida sexual de una Miley Cyrus “literaturizada”; los ratones a los que un experimento científico dota de una inteligencia portentosa que utilizan para convertirse en inusitados ladrones de museos; entre otros muchos desatinos de idéntico calibre.

Y en cada cuento, un prosa frenética, admirablemente inteligente, repleta de alusiones culturales, que no da respiro al lector (arrastrado por el vértigo de la infinidad de referencias, las claves ocultas, las citas veladas y las expresas, los juegos de palabras, las bromas con los nombres de los personajes), un lector al que, deslumbrado por la velocidad y la agudeza mentales de Allen, por su ingenio arrasador, no le queda otra que dejarse llevar por el exceso y entregarse sin reparo al irrefrenable aluvión de carcajadas.

No quiero cerrar mi comentario de este muy divertido Gravedad cero sin dejar alguna muestra de los innumerables chistes que trufan el texto. Sin ir más lejos, la dedicatoria inicial: A Manzie y Bechet, nuestras dos hijas adorables, que han crecido ante nuestros ojos y han utilizado nuestras tarjetas de crédito a nuestras espaldas. Y, por supuesto, a Soon-Yi; si Bram Stoker te hubiera conocido, habría escrito la secuela. O este ácido comentario sobre Meryl Streep y su inagotable capacidad de transmutarse en el personaje, a cuál más alejado de sus rasgos físicos, que ha de interpretar: Estoy llegando tarde a una comida con Meryl. Le han hecho una oferta para encarnar a Arafat y siente curiosidad. O el productor cinematográfico, mujeriego compulsivo, que prometió papeles a tantas actrices si se le entregaban que se vio obligado a rodar Guerra y paz con un elenco exclusivamente femenino. O, por fin, este otro ejemplo en el que está la clave entera de la vis cómica de Woody Allen: —La verdad es que [mi prometido] Hamish y yo hemos hecho un pacto —murmuré—. Yo soy libre de acostarme con quien quiera y él puede manejar el mando de la tele. Una delicia.

Con un enfoque más serio, pero igualmente sugestivo, os recomiendo Las doce vidas de Alfred Hitchcock, el libro de Edward White que hace poco más de un mes vio la luz en nuestro país, también en Alianza Editorial, con la traducción de Ana Pérez Galván. El libro es una singular y enriquecida biografía del director en la que el británico Edward White, que estudió historia europea y americana en Oxford y Londres, escribe en el suplemento literario de "The Times" y es colaborador habitual de la televisión de su país, repasa la trayectoria vital y profesional de Hitchcock, interrelacionándolas de manera inteligente y muy fecunda, a partir de doce ejes temáticos que lo definen, en otros tantos capítulos de títulos reveladores: El niño que no podía crecer, El asesino, El autor, El mujeriego, El gordo, El dandi, El hombre de familia, El voyeur, El animador, El pionero, El londinense y El hombre de Dios, en los que se muestran, entre otros, el bromista irreprimible, el niño solo y aterrorizado, el innovador solucionador de problemas, el ciudadano del mundo que en realidad jamás abandonó Londres y el artista transgresor para quien la violencia y el desorden eran una fuerza vital creativa. El libro incluye algunas fotografías en blanco y negro, incorpora una filmografía completa, más de veinte páginas de notas, una bibliografía que, pese a presentarse como “selecta”, recoge centenares de referencias, y un muy abundante índice onomástico y de películas, todo ello prueba ostensible de la ingente labor de documentación del autor, que consultó archivos, leyó correspondencia y diarios personales, y entrevistó a amigos, colaboradores y allegados del director. A lo largo de sus más de trescientas páginas el lector se encontrará con todos los temas -los esperados y también los menos previsibles- que caracterizan la creación artística y la compleja vida personal de ”Hitch”, como, entre otros y en palabras de White, su gran ambición, su potente imaginación visual, su interés por contar historias con la mayor economía de palabras posible, su talento, celo y astucia; su singular físico, que acabaría por convertirse en una herramienta promocional y una obra de arte, un logo andante y parlante; la lograda fusión de su fama y mitología personales y los temas, la estética y el ambiente de sus películas; la vastedad y el carácter heterogéneo de su trabajo, que abarca las épocas del cine mudo, el sonoro, el blanco y negro, el color y el 3D; el expresionismo, el cine negro y el realismo social; los thrillers, la comedia de enredo y el terror; el cine de la Alemania de Weimar, la edad dorada de Hollywood, el ascenso de la televisión y el fermento de los años sesenta y setenta que nos dio a Kubrick, Spielberg y Scorsese; su conversión en el artista emblemático del siglo XX, capaz de recorrer en su obra los grandes movimientos sociales y culturales de su época: la historia del surgimiento de Estados Unidos como gigante cultural, el incesante ascenso del feminismo, el cambio de los roles del sexo, la violencia y la religión en la cultura popular, la influencia generalizada del psicoanálisis, el crecimiento de la publicidad y el marketing, la lamentable desaparición de la distinción entre arte y entretenimiento; su interés y preocupación por cuestiones tan actuales como la ansiedad, el miedo, la paranoia, la culpabilidad y la vergüenza, la vigilancia, la conspiración, la desconfianza hacia la autoridad y la violencia sexual, lo que lo ha hecho objeto de estudio de trabajos académicos en distintas disciplinas: estudios de género, estudios queer, estudios urbanos, estudios de la obesidad, estudios religiosos, estudios de justicia criminal.

En el libro aflora, sobre todo, la contradictoria personalidad del cineasta, que White pone de manifiesto en este fragmento significativo, que puede operar como esclarecedor resumen del libro: Tenía un ego enorme y una autoestima frágil; su capacidad para el autorrechazo estaba a la misma altura de su amor propio. Aunque confiaba mucho en sus habilidades y en su opinión, necesitaba que le reafirmaran continuamente, tanto aquellos más cercanos a él como los completos extraños que formaban su público. Tenía una capacidad inigualable para comunicar las experiencias emocionales, pero demostraba una conciencia escasa de sus propias emociones y siempre parecía sentirse receloso y amenazado por los demás. Hitchcock fomentaba ideas opuestas y contradictorias sobre sí mismo; nos pedía que creyéramos que era a la vez un manojo de nervios y un hombre de sangre fría. Se enorgullecía de su refinamiento y sofisticación naturales, y a la vez se esforzaba por controlar sus apetitos. Se sentía empoderado y al mismo tiempo avergonzado por su masculinidad. Aunque se veía a sí mismo como un aliado de las mujeres, su nombre se ha convertido en sinónimo de depredación sexual y abuso de poder. Se presentaba como alguien cargado de conocimiento, conciencia y control, pero vivió y murió desconcertado por sí mismo, asustado por lo que sabía de este mundo y por lo que no sabía del siguiente.

Con un planteamiento más convencional, pero igualmente interesante, quiero recomendaros el también imprescindible El universo de Frank Capra, presentado hace unas semanas por la Notorious en el seno de su magnífica colección El universo de…, de la que ya os he ofrecido en Todos los libros un libro numerosas muestras. Se trata, como ocurre en el resto de las publicaciones del sello, de un libro coral, con la participación de los nombres habituales de la “cuadra” de la editorial, deudores, en la mayor parte de los casos, de la “impronta Garci”. Una veintena de autores analiza en profundidad, desde todos los ángulos imaginables, con el consabido despliegue de imágenes, carteles y fotografías de gran calidad, y con la acostumbrada brillantez formal en la edición (papel satinado, tapas duras, profusión de datos, fichas técnicas y referencias varias), todas las películas del genial director, entre las que se cuentan, como ejemplos destacados de su arte, títulos tan relevantes como Sucedió una noche, El secreto de vivir, Vive como quieras, Caballero sin espada, Juan Nadie, Arsénico por compasión, ¡Qué bello es vivir! o El estado de la Unión, comedias en su mayor parte y, casi todas, obras maestras imperecederas de la historia del Séptimo Arte. El extraordinario volumen se detiene, además, en el examen de varias decenas de “conceptos” (temas, actores, colaboradores), sustanciales para entender la filmografía de Capra.

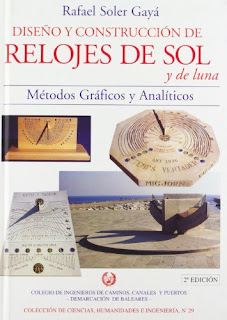

Para finalizar el espacio, os dejo mi última recomendación, ciertamente peculiar y extravagante. Hoy mismo, 21 de diciembre, se llega al solsticio de invierno, el momento del año en el que el curso de los días gira, cerrándose el ciclo del tiempo declinante y abriéndose uno nuevo, esperanzador, en el que las jornadas empiezan a crecer gradualmente, encaminándose ya hacia una primavera en la que la luz, el sol, la fecunda germinación de la vida se impondrán por doquier, en un proceso del que, siquiera levemente, empezamos ya a atisbar ciertos -muy ligeros y casi imperceptibles- síntomas. La Navidad y el solsticio invernal son, pues, dos de las más evidentes manifestaciones del paso del tiempo, unos hitos -religioso el uno (cada vez menos) y muy profano el otro- del inexorable y cíclico transcurrir del tiempo. Es por ello por lo que he querido que el libro elegido para cerrar esta emisión sea uno que tiene al tiempo como protagonista destacado. Se trata de Diseño y construcción de relojes de sol y de luna, escrito por Rafael Soler Gayá y presentado en 1989, en una edición repleta de faltas de ortografía, por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos desde su demarcación de Baleares. El libro, del que yo tengo la segunda y, por ahora, última edición, de 1997, aparece con el subtítulo, revelador, aunque quizá disuasorio para algún oyente/lector, de Prontuario para la construcción de relojes de sol con la justificación de los métodos y fórmulas. Y es que eso es, precisamente, la obra, un libro de instrucciones, largo -cuatrocientas treinta páginas-, complejo -abundando, en su mayor parte, en fórmulas, ecuaciones, gráficos, tablas, cálculos matemáticos- y abstruso -con capítulos dedicados a materias tan enrevesadas como las líneas horarias, los ángulos, los cuadrantes, los métodos de cálculo, la representación astronómica de los signos zodiacales, el indispensable gnomon, el diseño de almicantáradas, los ignotos trígonos, skioteron o los relojes analemizantes, entre otros- solo al alcance de especialistas y, por tanto, inaccesible para el común de los mortales, entre los que, obviamente, me cuento.

Los escasos y abnegados seguidores de Todos los libros un libro se preguntarán, llegados a este punto y tras una introducción tan poco “tranquilizadora”, si es un sadismo inconfesable el que me lleva a invitar a la lectura e incluso al regalo de esta obra. Son dos, poderosas y alejadas de cualquier tipo de patológica crueldad, las razones que me llevan a traer aquí este exhaustivo compendio de ingeniería “doméstica” (quizá el término quizá resulte un tanto optimista). Por un lado, la muy rica presencia en el libro de imágenes de unos ingenios que a mí me han interesado y sorprendido desde muy pequeño. Así, es abundantísimo el “aparato iconográfico” con el que se ilustran las enrevesadas explicaciones en torno al sustrato matemático en que se fundamenta la correcta fabricación de estos artilugios prodigiosos. Hay espléndidas fotografías de distintos tipos de relojes, dibujos de sus principales motivos decorativos, de los signos y símbolos con los que se adornan, de los elementos heráldicos que a menudo acompañan a los cuadrantes, ejemplos gráficos de diversos modelos espigados en el recorrido por diferentes épocas históricas, imágenes en las que pueden apreciarse también los materiales, marmolina, piedra, azulejos o metal, sobre los que se instalan.

Pero, por encima de todo ello, el libro resulta apasionante -y solo por ello se justifica su no barata adquisición; así ha ocurrido en mi caso- porque su muy erudito autor recoge una muy copiosa muestra de las leyendas que suelen aparecer en los relojes solares y que constituyen, en la mayor parte de los casos, una suerte de invitación silenciosa al paseante que se allega al instrumento para que se detenga un instante y reflexione sobre el paso del tiempo, lo efímero de la vida, la urgente necesidad de aprovechar esa hora que, fugaz, ya huye, y otras cuestiones de índole igualmente filosófica. El repertorio que Soler Gayá nos ofrece incluye 1.353 lemas en latín, 32 en castellano, 137 en catalán, 176 en francés, 27 en italiano, 28 en occitano y lemosín, y 14 en portugués; todos traducidos por el autor y en su mayor parte observados directamente por él o recogidos de libros, revistas, folletos y publicaciones varias; con orígenes, en este último caso, en cuatro tipos de fuentes: textos técnicos, libros bíblicos, obras literarias de autores clásicos y dichos populares o frases convencionales y coloquiales. Esta diversidad de procedencias se corresponde también con el dispar carácter de las “divisas”: filosófico, religioso, patriótico o moral; siendo igualmente múltiples los temas sobre los que versan: el ya mencionado transcurrir de las horas, la vanidad de todas las cosas, el carpe diem, los dones de Dios, la luz o el sol, la amenazante e inevitable presencia de la muerte, e incluso cuestiones “técnicas” relativas al propio funcionamiento del reloj para facilitar la comprensión de sus “mensajes”. Disímil es, así mismo, el tono de estas leyendas: algunas son alegres, optimistas, epicúreas o humorísticas, con juegos de letras o de palabras, otras son tenebrosas, tristes y pesimistas. En ocasiones es el propio reloj el que habla de sí mismo y de su “misión”, o expresa un sentir general impersonal, o interpela y alecciona al observador, o se refiere a algún hecho vinculado al lugar, la casa o los propietarios de las posesiones en el que el artilugio se ubica.

En fin, desde mi punto de vista, un obra -o al menos esta parte de ella- apasionante, hasta tal punto que en mi otro programa en Radio Universidad de Salamanca, Buscando leones en las nubes, dedicaré, a partir de enero, una serie, que en su conjunto contará con cuatro entregas, en la que recogeré medio centenar de estas leyendas que aparecen acompañadas, como es costumbre en dicho espacio, por músicas recogidas y exquisitas, delicadas y muy propicias para degustar la hondura filosófica de los breves textos. No os la perdáis.

No hay tiempo para más, tras la larga muestra de sugerencias con las que he querido despedir el año 2022 en Todos los libros un libro. Me quedan más interesantes propuestas de regalos por hacer, que integrarán una nueva emisión “post navideña” (quizá dos) que saldrá al aire ya en 2023.

Os dejo ahora, entresacadas de estas múltiples referencias con las que hoy os he “castigado” (aunque espero que disfrutéis con ellas y podáis complacer a los destinatarios de vuestros regalos), con una canción de Alaska y los Pegamoides y un poema de Luis Antonio de Villena. La canción, Horror en el hipermercado, un clásico de la música "moderna" española, creado por Alaska y Dinarama, coincide con el título de nuestro primer libro del día. Los versos constituyen un autorretrato del poeta, muy iluminador sobre su figura. Con ellos me despido hasta el año que viene, exactamente hasta el 11 de enero, en que volveremos con vosotros en Todos los libros un libro. ¡Feliz Navidad!

Mi retrato triste y suntuoso. Luis Antonio de Villena

Heme aquí de nuevo. Habito en una casa llena de libros

y de trastos (con algún objeto suntuario). Ni rico ni pobre

-ocioso- y si rico, en el gesto. Me siento, con frecuencia,

como en perpetua derrota, y otras veces, como el rey

de un cuento.

No creo en casi nada -hay que ser muy escéptico-

pero me gustan las palabras, los adornos, las sedas

y los cuerpos.

(Prohibidos los que amo. Indecibles sin atrevimiento.)

Me llama muchas tardes la tristeza, una tristeza enorme

que ya conozco. Y aunque no hablo con ella -no sé

de dónde viene- le sirvo alcohol y me vampiriza el cuello.

No creo -ya lo dije- en este mundo, ni casi en el postrero.

Me disgusta la fealdad, el día, la estupidez, la gente

que se conforma con la norma, y -aunque lo tengo-

el miedo.

Y me gusta lo baladí, los gestos, las alhajas, el teatro,

los salones barrocos, la miseria dorada, los títulos sin dueño.

Pero todo es terrible -ya lo sé- la libertad no es nuestra,

y lo que queda sólo, es ese chico altivo, la Belleza.

Por eso mi ilusión (irrealizable, por supuesto),

sería vivir solo en una isla del sur, no solitaria,

llena de sol, esmeraldas, encantadas bahías

como piernas, y cuerpos -jóvenes- hermosos y morenos.

Escribiría cartas a los amigos, intentaría pintar

(sin prisa, por entretenimiento); y embriagado cada noche

junto a alguien (joven), cultivaría tan sólo los sentidos,

y me moriría una tarde (sin molestar, espero),

para que el ocaso -tan bonito- diese luz a mi último

momento.

Videoconferencia

Regalos navideños (II)