PATRICIA ALMARCEGUI. CUADERNOS PERDIDOS DE JAPÓN

Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Todos los libros un libro que esta semana cierra la peculiar serie, centrada en los coffee table books, los libros de mesa de café, que iniciamos antes de Navidades con la excusa unificadora de ofreceros simultáneamente propuestas atractivas de lectura y recomendaciones de posibles regalos en esas fechas tan propicias a la dadivosidad. Ante la imposibilidad de agotar mis sugerencias antes de las vacaciones he estirado al máximo el forzado pretexto, continuando así, en enero, con mis consejos de lectura de libros que aúnan la exquisitez formal y la belleza de su continente con el interés de su contenido y sus textos literariamente valiosos.

De esta manera llegamos a la emisión de hoy, en la que, desde múltiples frentes, nuestro invitado principal va a ser el Japón, de relativa actualidad cultural por diversas razones. En primer lugar, y como núcleo central del programa, quiero hablaros de Cuadernos perdidos de Japón, un original y muy recomendable viaje al país del sol naciente protagonizado por Patricia Almarcegui, que lo narra en una suerte de singulares diarios publicados por la editorial Candaya este pasado 2021. En paralelo a la “inmersión japonesa” que propone la escritora y profesora zaragozana, en estos días puede verse aún -su clausura está prevista para el 30 de enero- una formidable exposición en el Centro Centro de Madrid, ubicado en el antiguo edificio de Correos en la popular Plaza de la Cibeles de la capital de España, que con el título “Japón. Una historia de amor y guerra”, nos invita a conocer las distintas dimensiones en las que se desenvolvía la vida decimonónica en aquel exótico país, a través de una rica muestra de objetos varios -armas, parafernalia guerrera de los samuráis, kimonos, abanicos, fotografías- y, sobre todo, pinturas, en particular las delicadas estampas sobre “el mundo flotante”, los populares ukiyo-e, una de las más destacadas manifestaciones artísticas del último siglo del período Edo, que abarca los siglos XVII, XVIII y XIX de la historia nipona. Por si no tenéis ocasión de acercaros a la exposición madrileña -no debierais dejar de hacerlo-, os traigo aquí su catálogo, que permite hacerse una idea muy completa de las maravillas que en ella se recogen.

Y tirando del hilo de los ukiyo-e, quiero sugeriros también la consulta de dos magníficos volúmenes -que junto al citado catálogo justifican mi alusión inicial a los coffee table books- dedicados a quienes son, quizá, los máximos exponentes del “género”, los dibujantes, grabadores y pintores Utagawa Hiroshige y Katsushika Hokusai. Os hablaré de ambos al término de esta reseña.

Empezamos, pues, con mi propuesta “estrella” de esta tarde, los estimulantes Cuadernos perdidos de Japón. Su autora, Patricia Almarcegui, es escritora y profesora. Cuenta con una amplia trayectoria como autora de ensayos y libros de viaje: Los libros de viaje: realidad vivida y género literario, Ali Bey y los viajeros europeos a Oriente, El sentido del viaje, Una viajera por Asia Central, Conocer Irán o Los mitos del viaje. Estética y cultura viajeras, otro estupendo libro publicado por Fórcola en 2019. Ha escrito también novelas y colabora habitualmente en los suplementos culturales del ABC, La Vanguardia y El País, y en revistas como Cuadernos hispanoamericanos, Revista de Occidente, Jot Down, Quimera, Altaïr Magazine. Su labor docente la ha llevado a la Universidad Americana de El Cairo y a la Sorbona parisina, en las que ha sido profesora invitada. Especializada en literatura comparada, con investigaciones centradas en la Estética Literaria y los Estudios Culturales, ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Literatura Comparada y Sociología de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

Cuadernos perdidos de Japón recoge las impresiones de dos viajes de la autora al país nipón, en 2008 y 2018, a partir de fragmentos de los cuatro diarios que escribió en sus periplos, perdidos algunos -como apunta el título- en situaciones diversas. Se trata de una obra miscelánea, mezcla de ensayo, crónica periodística, memorias íntimas, registro de lecturas, epistolario y dietario en sentido estricto. Fragmentario, estructurado a partir de textos en general muy breves, con frases cortas, el libro, también de reducida extensión, apenas cien páginas, incluye estampas de “color local”, anécdotas vividas por la autora en su muy curioso deambular, reflexiones personales sobre algunos momentos, situaciones e incidentes experimentados, historias familiares -con la madre como referencia principal-, consideraciones sobre el viaje, en particular el de las mujeres, apuntes sobre la historia del Japón, datos sobre la política o la economía de aquella aún bastante desconocida sociedad, referencias a la literatura, el arte, la poesía, el cine y la cultura del país, tanto clásicos como contemporáneos, observaciones con un tono aforístico, en una suerte de haikus teñidos de espiritualidad, impregnados de un aire metafísico, y hasta la transcripción de alguna carta personal de la autora. Y todo ello contado, con emoción, melancolía y sensualidad, con delicadeza y elegancia, por una narradora que representa -de un modo envidiable para el lector- la quintaesencia del viajero: curiosidad, inquietud, valentía, ausencia de prejuicios, porosidad al medio, ansia de experimentación, apertura a los muchos mundos que encierra cada viaje, capacidad de asombro, facultad para la observación, inteligencia y talento narrativo, cualidades todas que se aprecian en un libro apasionante que, más allá del gran interés de lo que cuenta, logra despertar el deseo de lanzarse de inmediato a los caminos para conocer las muchas estimulantes dimensiones del país que pone ante nuestros ojos.

Hay, en la original obra de Almarcegui, un cierto eje dual que articula, siquiera de un modo soterrado, no siempre explícito, las reflexiones de la autora. Afloran así, entremezclados desordenadamente entre las páginas del libro, la confrontación entre el primero y el segundo de sus viajes, con el contraste entre el originario deslumbramiento iniciático y el redescubrimiento y la repetición posteriores; las diferencias entre la primitiva aventura en soledad y la posterior experiencia en pareja; la oposición entre el pasado y el presente, entre los hechos “externos” y la vivencia íntima, entre la tradición y la modernidad, entre lo viejo y lo nuevo (Old meets new, dice el eslogan con que Tokio se promociona al exterior desde 2018), entre una naturaleza casi edénica y el envilecido fragor que traen el progreso y el desarrollo, entre el silencio y el ruido, entre el viaje real y el literario, entre la ingenua sencillez del observador inocente y el refinamiento del viajero provisto de un considerable bagaje cultural; en unos textos bellísimos en las que se difuminan las fronteras entre -otro dualismo- el viaje y la vida.

Cuadernos perdidos de Japón es, claro está -aunque no solo-, una guía de viaje que permite acercarse y conocer, bien que de un modo muy particular, algunos aspectos relevantes de la vida, las costumbres, la sociedad, los monumentos, la historia y la cultura del país del sol naciente, y todo ello –lugares, visitas, comidas, museos-, aderezado, como se ha dicho, con innumerables citas y referencias culturales y con muy sustanciosas reflexiones personales.

Así, en un repaso a vuelapluma, conocemos que hay un tren Shinkansen de alta velocidad que se llama Kodama, como la mujer de Jorge Luis Borges; atravesamos la intrincada trama urbana de Tokyo, en el viaje de 66 kilómetros desde su aeropuerto internacional hasta el centro; nos sorprendemos ante el circular tambaleante de un hombre de 90 años que cruza en bicicleta por debajo del Museo de la Paz de Hiroshima, y ante la aparición, más adelante, de otro que porta una camiseta con una leyenda estampada: Follow your karma; y charlamos con un viejo pintor de barba blanca y afilada que vivió diecisiete años en Santo Domingo de la Calzada y que vende postales pintadas con acuarelas a las afueras del bosque de bambú de Arashiyama, y nos perdemos entre las callejuelas de Shibuya y Omotesandō, esos dos frenéticos barrios tokiotas; entramos en un elegante salón de belleza para una sesión de digitopuntura; vemos, a la salida de un supermercado, a seis hombres vestidos de blanco que hacen shiatsu; nos cruzamos con una atractiva pareja, ella portando un hermoso ramo ikebana envuelto en celofán; apreciamos, con la autora, por primera vez, la elegante gracilidad de una grulla, símbolo japonés de la sabiduría, la fidelidad y la eternidad; nos familiarizamos con las carpas, otra típica representación del imaginario japonés; y llamamos a las tortugas, que acuden a la voz de Almarcegui; nos entristece el cansancio de los ciervos en Nara, alicaídos, desganados; conocemos el origen y las dimensiones un tatami (Dice Tadao Andō que los japoneses miden el espacio a partir de la medida de un tatami, es decir, 90 por 180 por 5 cm); y oímos Madame Butterfly en los altavoces del templo zen Kōdaiji de Kioto; y nos encontramos en un tren con una pareja de ancianos haciendo origami o vislumbramos a lo lejos a los campesinos cruzando los arrozales en bicicleta con sus sombreros puntiagudos.

Y entramos en infinidad de inesperados museos (el de Cerámica en Osaka, el del diseño en Nagoya, el Nacional de Tokio -por fin, ¡pintura!-, el de Hokusai en Obuse, el de la Prefectura de Nagasaki, el espectacular Edo-Fukugawa, también en Tokio, que busca una imitación exacta, a tamaño real -como en aquel cuento de Borges-, del barrio de comerciantes de Fukugawa del siglo XIX); e intentamos que nos atiendan en tumultuosos salones de comidas y restaurantes (todo está lleno de gente, ruido, humo, colores y noche, pero quizás no nos den ya de cenar); y probamos infinidad de platos locales, las sopas, el sushi, el apetitoso ramen, el sashimi, los pastelitos de puré de castaña, los makis, el arroz, claro está, la inabarcable variedad de dulces; nos paseamos, asombrados, por la desmesurada lonja de pescado de Tokio; acompañamos a la autora en las muchas ocasiones en que disfruta de un baño (Me baño en todas las bañeras de pino y baños públicos que puedo; también los de lava en la playa de Ibusuki), esa relajante costumbre nipona; y la seguimos a los distintos alojamientos que elige, casi siempre de estilo japonés, los ryokan, con su olor a mimbre, con sus futones apacibles, con las puertas corredoras, con los biombos, con su peculiar “encuadre”, todo al ras, lo que obliga a mirar a partir de horizontales, de volúmenes y no de altura; y nos sorprenden los abigarrados e imposibles taxis tokiotas, y sus conductores tan corteses y educados, con sus guantes blancos y la gorra; y nos asalta el estrépito de las calles (¿Quién ha dicho que Japón es silencioso y que no hay ruido?); y nos llama la atención el estrambótico aspecto de los jóvenes en Shibuya, la estrafalaria fauna de las tribus urbanas.

Y hay numerosos parques, y jardines, y puentes rojos de madera, y montañas lejanas, y canales, y rocas y arena en los evocadores jardines zen, y oscuras callejas por las que deambular, y casas de té con sus farolillos, y palacios imperiales, y templos por los que caminar bajo la lluvia, y trayectos en barco, y baños en el mar, y cerezos en flor y coloridos arces y ciruelos estallando en primavera y diminutos bonsáis y bosques de bambú. Y está, claro, el omnipresente monte Fuji, imponente por su soledad. La montaña que pintaría un niño. Perfecta. Suficientemente alta pero nunca demasiado aguda ni hiriente, y con nieve. Y por doquier nos asaltan los modernos edificios de imposibles arquitecturas y la locura de los neones, de los reclamos electrónicos, los “hoteles del amor”, la visible exuberancia de la industria del porno, de la música, del juego, el desmesurado delirio de los Pachinko, los locales de máquinas de apuestas que albergan una alucinada población de zombies abducidos por el estruendo infernal y las luces agresivas.

Y todo ello, este muy completo itinerario por la fecunda variedad de la vida nipona, se nos ofrece aderezado con innumerables informaciones sobre la sociedad japonesa actual, su avanzada economía (Japón es la segunda economía de Asia y la tercera del mundo), la importancia de lo nuclear, a partir de Hiroshima y Nagasaki, y, más recientemente, del desastre de Fukushima, la precariedad del trabajo juvenil (Los NEET son jóvenes entre 14 y 35 años que no tienen trabajo ni profesión. En 2014, había alrededor de 600.000. En la actualidad se calcula que hay dos millones de freeters o jóvenes trabajadores precarios), el envejecimiento de la población y los problemas que genera la demografía (El país perderá un tercio de su población en cincuenta años), las políticas migratorias, el urbanismo, los avanzados ferrocarriles (Las estaciones de tren son el centro del mundo de los japoneses), las singularidades de su sorprendente y deliciosa cocina, la demanda de viviendas, las políticas gubernamentales, el papel del Ejército y la renuncia a las acciones bélicas, con unas fuerzas armadas centradas exclusivamente en la autodefensa, la educación (Japón tiene la tasa de alfabetización más grande del mundo con una escolarización del 98%).

Y la amplia erudición de la viajera nos ilustra con frecuentes digresiones en torno a la cultura nipona a partir, sobre todo, de referencias a los clásicos de la literatura, el arte o el cine japonés, pero también a obras contemporáneas. Y así, comparecen los grabados de Hokusai; las dos escuelas fundamentales de pintura japonesa, Kanō y Tosa; las películas de Akira Kurosawa (de las que evoca Ran y Dersu Uzala) y de Mizoguchi (La calle de la vergüenza cuenta el día a día de cinco prostitutas, en un tema que interesa especialmente a la viajera); los planos a poca altura del suelo en el cine de Ozu; las obras de Jun’ichirō Tanizaki, cuya tumba visita en el Hōnen-in, de Kyoto; las crónicas chinas sobre el Japón, Wei Zhi, de los siglos II y III. El libro de la almohada, de Shei Shōnagon, dama de la corte del siglo X; los Genji Monogatari, la novela de Shikibu Murasaki, una historia preciosa, un cuento de amor muy bien escrito y al mismo tiempo una forma fascinante de conocer el siglo X; los haikus de Bashō; Yasunari Kabawata, Premio Nobel de literatura en 1968; Los pornógrafos, la novela de Nosaka Akiyuki; los mangas Orange y Silent voice; La mujer pulpo, de Makiko Sese, y Cuentos del mar del Sur, de Atsushi Nakajima; las cartas de Yukio Mishima; las insólitas conexiones entre el Libro de buen amor y Ocurrencias de un ocioso o Tsurezuregusa, del bonzo budista japonés Kenkō Yoshida, nacido el mismo año que el Arcipreste de Hita, con la sorprendente traslación nipona de Don Pitas Payas, pintor de Bretaña, uno de los cuentos más conocidos del alcalaíno (o complutense); Natsume Sōseki y su novela Botchan (aquí presenté hace muchos años, otra novela suya espléndida, Kokoro).

Están también presentes algunas muestras de la mirada occidental sobre el misterioso país del sol naciente: Los diarios de Japón de Nicolás Bouvier, escritos entre 1964 y 1970, pero no publicados hasta 2004; El imperio de los signos, de Roland Barthes; Julio Baquero Cruz y su novela Murasaki; o alguna novela y algún poema de la propia Almarcegui.

Y estas referencias culturales no aparecen rodeadas del tono distante, “aséptico”, de la fría erudición, sino que surgen de manera palpitante y viva, propiciando sugestivas reflexiones sobre rasgos definitorios de la esencia japonesa, de su espiritualidad, de su carácter, de su modo de entender la existencia. Desde este punto de vista, se nos habla de la interesante noción de liminación, que sirve para describir un umbral, algo que está entre un estado y otro. Significa también trazar líneas, poner las cosas de tal forma que se vea que cada espacio tiene un uso determinado y que, a su vez, están separados de otros por límites o barreras. Los suelos y techos de las casas, las puertas de entrada de los templos, incluso, la junta de los tatamis; de la importancia del color blanco, que se relaciona con lo sagrado; de la pervivencia del pasado -en una sociedad que, pese a la modernidad, sigue siendo fuertemente tradicional- en la cerámica, los salones de té, el bronce y la plata, los trabajos en bambú, los tejidos y el paisajismo; del zen, el silencio y los misterios; de la “inexistencia” del Japón (En cierto modo Japón no existe: es un mundo de ensueño en el que nos refugiamos cuando queremos huir del nuestro. A esa irrealidad podemos llamarla deseo de Japón. Deseo de una vida más ligera y a la vez más profunda, una vida sin esencias, salvo la esencia de no tenerlas, una vida en la que solo hay procesos y disgregación, una vida descentrada, desequilibrada, diferente, una vida sin deseo, leemos, en cita de Baquero Cruz); de la singular naturaleza de la pintura (en japonés el verbo pintar es el mismo que escribir: Kaku); del valor -casi perdido- de la caligrafía; del íe como fundamento de la vida social, un concepto que tiene que ver con el linaje y la jerarquía y que afecta a las relaciones familiares y las profesionales; de la especial importancia de la armonía y del tatemae (el comportamiento adecuado para cada contexto o lugar) en las relaciones sociales (y conocemos una reveladora anécdota debida al traductor y profesor Carlos Rubio: Tras impartir una conferencia en la universidad de Tokio, le dijo a la persona que le había invitado que le extrañaba que no hubiera habido preguntas. «No sé si decírselo», comentó. «Hay dos razones. La primera es que ningún alumno quiere destacar sobre los demás, y preguntar les haría ponerse en evidencia. La segunda, si preguntaran podría dar la impresión de que el conferenciante no se ha explicado bien»); del sintoísmo; de la ligereza y la levedad; del minimalismo y la contención; de los muchos contrastes, ya mencionados, que definen este extraño país.

Toda esta información “externa”, podríamos decir, que nos muestra el universo sobre el que se posa la mirada de la viajera, surge entreverada de las muchas manifestaciones de esa otra dimensión del libro, ya referida, constituida por las impresiones, las reflexiones personales, las historias íntimas: recuerdos de la madre, remembranzas infantiles, estampas de su vida cotidiana en Menorca, reflexiones sobre la veintena de cuadernos de viaje escritos por la autora durante dos décadas, breves fragmentos de las entradas de sus diarios japoneses, el relato de la pérdida de dos de ellos (uno, el azul, volaría y caería a un riachuelo mientras Almarcegui bajaba caminando desde la cumbre de la isla de Miyajima; el otro, negro, olvidado encima de una máquina de billetes del metro en la estación de Shibuya), descripción de los estados de ánimo (Qué delicia pasear por la noche, sola, sin preocuparse de nada, con luz o sin ella, y disfrutar de una mirada nueva), de los encuentros con diferentes personajes, de las conversaciones con amigos, de los gustos personales (Yo no iría a la avenida Omotesandō por tres razones. Porque hay miles de personas. Porque las calles paralelas y estrechas están tomadas por los adolescentes el fin de semana y porque no quiero ser consumista; y también, en una muestra del sentido del humor que impregna el libro: Yo iría a la avenida Omotesandō por tres razones. Para ver las tribus urbanas de siempre a la salida del metro de Harajuku el fin de semana. Para ver los edificios que construyeron los grandes arquitectos para las marcas más famosas en el boom de principios del año 2000, como el de Toyoo Itō para Tod’s, Herzog & Meuron para Prada y Tadao Andō para el centro comercial Omotesandō Hills. Y para volverme consumista), de las vicisitudes de la relación de pareja (que aparece apenas, en un muy discreto y casi imperceptible segundo plano). Y hay infinidad de entradas vinculadas a la naturaleza, a su carácter femenino (La naturaleza es un organismo femenino que respira. Donde la naturaleza expira, se observa una elevación del terreno, y donde inspira, venas y arterias), las numerosas apreciaciones sobre los paisajes (Qué luz arrojan los arrozales a la niebla y a la luz triste y opaca japonesa), la flora y la fauna (Buson cita 29 seres alados en sus poemas), las estaciones.

De todas ellas, y hablando precisamente de lo femenino, cobran una especial relevancia las muchas digresiones de corte feminista, referidas, sobre todo, a los riesgos del viaje llevado a cabo por una mujer sola. Con el recuerdo explícito de Marina Menegazzo y María José Coni, dos turistas argentinas que viajaban solas y fueron asesinadas en Ecuador el 22 de febrero de 2016, cuya evocación vuelve una y otra vez a lo largo del texto, Patricia Almarcegui recoge referencias históricas, literarias y culturales acerca del lugar que ocupa la mujer en la sociedad japonesa. Entre otras, la singular figura de las geishas, que representan el imaginario japonés para Occidente; las limitaciones tradicionales en el acceso a los estudios universitarios; la antigua proscripción social de la lectura y la escritura; el papel actoral de las mujeres; la conflictiva realidad de la prostitución, que se aborda desde distintos puntos de vista en el libro; la reclusión de las mujeres de la aristocracia clásica, condenadas a no ser vistas en público; su imposibilidad de acceso al trono; su ancestral subordinación a la autoridad marital; su relativamente reciente incorporación al mundo laboral y la actual conquista de una cierta “normalidad”.

En fin, son infinidad, como puede verse, los motivos de interés de un libro excepcional que propone un completo y muy original viaje por el lejano y exótico país. Para complementar esta inmersión en la cultura nipona os hablo ya, muy brevemente por nuestras habituales limitaciones de tiempo, por los otros tres libros que os he presentado al comienzo de esta reseña.

El catálogo de la exposición “Japón. Una historia de amor y guerra” es, obviamente, un fiel reflejo de lo que puede encontrarse el espectador que se acerque a las salas del Centro Centro de Madrid, que así se llama ahora el antiguo edificio de Correos de la Plaza de la Cibeles, en donde permanecerá abierta, os recuerdo, hasta el 30 de enero. Bajo la dirección de Pietro Gobbi y Enzo Bartolone, estudiosos del arte japonés y dos de sus mayores coleccionistas, la muestra se organiza en once secciones que albergan más de doscientas piezas diversas. El catálogo, presentado en un volumen bellísimo, de primorosa encuadernación, no sólo incluye reproducciones de las pinturas y los objetos -máscaras, abanicos, kimonos, armas- expuestos, y los breves textos con los que se presentan en las correspondientes cartelas, sino también, tras la presentación de Rosa Perales Piqueres, de la Universidad de Extremadura, un iluminador estudio preliminar de Gobbi sobre los ukiyo-e, su significado, sus temáticas, las claves para su interpretación. Hay también unos ilustrativos apéndices finales que incluyen un indispensable glosario, un calendario con la traslación de los períodos históricos japoneses a nuestra cronología occidental, un repertorio de las técnicas y formatos de uso más habitual y una desbordante bibliografía sobre el tema, con centenares de entradas.

El recorrido por los once capítulos -más o menos monográficos, aunque las interrelaciones entre unos y otros son frecuentes- nos permite contemplar representaciones de los “lugares temáticos”, los distintos espacios en los que se ubican los grabados y las pinturas; de la belleza femenina; de los shunga, estampas de un descarnado y explícito erotismo; de los surimono o libros ilustrados; de las escenas del teatro Nō y del Kabuki; del mundo de los samuráis; del “Olimpo shintō”, con imágenes relativas al budismo zen y el sintoísmo; del paisaje natural -flores, aves, árboles, rocas, paisajes, el inevitable monte Fuji- y el humano -recogidas escenas de alcoba, populosos ambientes callejeros, bulliciosas “instantáneas” urbanas, ilustraciones de la animada actividad comercial-; de los shin hanga y sosaku hanga (que podemos traducir como “nuevas estampas” y “estampas creativas”, respectivamente), modernas actualizaciones de los antiguos y tradicionales grabados ukiyo-e; y, por fin, una reducida pero espléndida muestra de la fotografía japonesa en el siglo XIX a partir del invento de Daguerre en 1839.

Y con la muy atractiva excusa de los ukiyo-e, y para terminar esta ya muy larga reseña, os presento mis dos últimas recomendaciones por hoy, dos magníficos libros -que pertenecen con propiedad a la difusa categoría de los coffee table books- dedicados a Utagawa Hiroshige (1797-1858) y Katsushika Hokusai (1760-1849), contemporáneos y las dos figuras más relevantes del género. En una obra de estructura muy original -dividida en dos partes contrapuestas, en una edición que se lee, en su primera mitad de adelante hacia atrás, y, en la otra mitad, de atrás hacia adelante-, la editorial Galobart Books presentó en 2021 Treinta y seis vistas del monte Fuji, en una edición limitada a 2.000 unidades en la que, con textos de Suso Mourelo, se nos presentan las dos series homónimas que ambos artistas dedicaron a la legendaria montaña, un emblema del Japón de muy significativa presencia en el arte, la historia, la espiritualidad, la poesía y la cultura del lejano país. El autor, Licenciado en Ciencias de la Comunicación y máster en Relaciones Internacionales, es periodista. Ha sido reportero y director de programas divulgativos en España, gestor cultural y coordinador de exposiciones internacionales en el Indianapolis Museum of Art y cuenta con una larga trayectoria como conferenciante y profesor universitario en centros de Estados Unidos, Canadá, México y España. Su especialización se centra en disciplinas relacionadas con la cultura e historia del mundo europeo y, fundamentalmente, Asia.

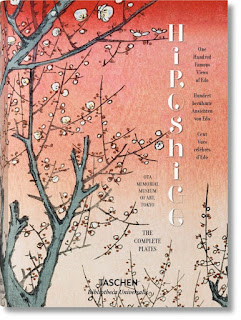

Además, y siguiendo ahora con Hiroshige, quiero ampliar esta estimulante muestra del arte japonés en la que acaba por convertirse la emisión con otro libro, esta vez de la editorial Taschen, de recurrente presencia en nuestro espacio, especialmente en esta invernal serie “decorativa” a la que hoy echamos el cierre. Se trata de Hiroshige. Cien famosas vistas de Edo, publicado en el sello alemán con textos, en inglés, español e italiano, de Melanie Trede y Lorenz Bichler. Trede es profesora en la Universidad de Heildeberg en la cátedra de arte del lejano oriente. Bichler, especializado en sinología, trabaja en la universidad de Heidelberg desde 2004.

Los ukiyo-e, literalmente "pinturas del mundo flotante", son xilografías muy populares en el mundo occidental y consideradas como emblemáticas de la imagen de Japón a lo largo de todo el siglo XIX. Se utilizaron como tarjetas de felicitación de año nuevo, en formato de postales románticas, y también para ilustrar libros, siendo muy apreciadas por artistas europeos como Degas, Manet, Monet, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Fortuny o Picasso.

Etimológicamente, ukiyo era una expresión budista en el Japón medieval con el significado originario de “este mundo de dolor” y, más adelante, por derivación, “este mundo efímero”. Esta idea subyacente de la fugacidad de la vida y de su carácter ilusorio se asoció también, como reacción frente a la transitoriedad de nuestro paso por el mundo, a un cierto carpe diem y a la reivindicación del placer. Vivir tan solo para el instante presente, dirigir toda nuestra atención a los caprichos de la luna, a la nieve, al cerezo en flor, a las hojas del níspero, cantar, beber vino, sentir placer en el simple dejarse llevar, dejarse llevar sin preocuparse ni una pizca por la miseria que nos mira a la cara, evitando desanimarse, ser como una calabaza que flota en la corriente del río. Esto es lo que nosotros llamamos el mundo flotante, como escribió Asai Ryoi en 1661 en los Ukiyo monogatari, los Cuentos del mundo flotante, una cita que encabeza la exposición madrileña. A esta dimensión hedonista de los grabados pertenecen las estampas vinculadas al eros y el amor, pobladas de gráciles figuras femeninas, de elegantes kimonos, de delicados peinados, de extraños instrumentos musicales, de refinadas representaciones de la naturaleza, de gestos teatrales, de actores y cortesanas, en unas imágenes cargadas de sensualidad, gracia, fragilidad y poesía.

Pero hay también otra vertiente menos íntima en los ukiyo-e, presente especialmente en los libros de Galobart y Taschen, en los que se recogen escenas de la cotidianidad, las atestadas calles, los viajes y los caminos, los templos y santuarios, los parques públicos, los numerosos ríos, canales y puentes, las manifestaciones del trabajo humano (más notorias en Hokusai que en Hiroshige), las fiestas de temporada, los pasatiempos y las diversiones del tiempo libre, las vistas de la naturaleza, los animales y las plantas, los árboles y la vegetación, el paso de las estaciones (muy marcado a partir de su simbología particular).

Y en todos ellos la delicadeza, el uso sutil del cromatismo, con las finas gradaciones de color, los muy cuidados encuadres y composiciones, en un ostensible antecedente de los posteriores recursos popularizados por la fotografía y el cine, el prodigioso dominio técnico del difícil arte del grabado.

Los ukiyo-e se difunden muy rápido en Europa. Se enrollan fácilmente y no se estropean, lo que facilita su difusión. Van Gogh, Monet, Fortuny, Picasso los compran, así como grandes coleccionistas japonesistas, e influyen en sus trabajos. Nos acostumbramos a verlos y el exotismo primero se vuelve esteticismo. Los objetos diminutos que marcan una estación determinada, los labios pintados y los peinados de las bijin-ga o bellezas, los actores disfrazados de actrices, las fiestas populares de Edo, las tormentas, las olas, las montañas y la nieve. Incluso los shunga o grabados eróticos (que tanto gustaba coleccionar a Picasso) forman parte ya de nuestra retina e imaginario.

El museo Ota Memorial de Tokio cambia cada mes la exposición de los ukiyo-e. La colección está compuesta por 14.000 grabados del coleccionista Seizō Ota V. Cada cuatro semanas se muestran 70 piezas en pequeñas exhibiciones temáticas. Una de las funciones de los grabados era mostrar el mundo. Las personas que no podían viajar conocían así las ciudades más importantes de Japón. Hay que descalzarse y deslizarse en silencio por las tarimas de madera. ¡Con qué cara de sorpresa y admiración los mira la gente! En el piso de arriba se exponen los álbumes más clásicos. Abajo he apreciado las famosas vistas del camino y viaje de Kioto a Edo, y una exposición de los grandes actores disfrazados de mujeres para los papeles femeninos del teatro.

En fin, cerramos aquí esta muy apetitosa y variada invitación a viajar a Japón con un acompañamiento musical citado expresamente por Patricia Almarcegui en su libro. De Madame Butterfly, la muy conocida aria Un bel di vedremo, en la interpretación de Maria Callas.

Los barcos están al lado de la estación de metro de Asakusa. El río Sumida está silencioso. Enfrente se recorta el motivo decorativo: una escultura dorada del edificio de la cerveza Asahi, un cuerno amarillo que ondula emulando la espuma. Los japoneses que vienen en el barco se emocionan cuando arrancamos. Piden unas cañas gigantes y se asoman para ver cómo se aleja el casco antiguo. En los muros de las orillas aparecen pintados grabados de autores de ukiyo-e. Algunos son de Hiroshige y muestran cómo eran las riberas del río en el siglo XIX. Es casi mediodía y en la ciudad no se oye nada. No hay nadie en las calles. Solo niños de uniforme con sus profesores y bebés con sus babysitter. Atravesamos los rascacielos mudos. Parecen troncos oscuros entre el agua. Hoy es día lectivo y la gente trabaja, por eso no hay nadie en la calle. Poco a poco aparecen los hombres solitarios de negro. Buscan un banco y se sientan separados entre sí, al igual que los edificios, para almorzar una pieza mirando hacia el río. Flotamos abriéndonos camino entre la ciudad muerta de rascacielos y yo no puedo imaginar cómo sería hace dos siglos.

Videoconferencia

Patricia Almarcegui. Cuadernos perdidos de Japón

No hay comentarios:

Publicar un comentario